元来ズボラなオヤジなので、肥料についてもある意味でズボラにやってまいりました。

無農薬無化学肥料で、と1本芯の(?)通ったブレない意思はあるものの、そこがクリアされていればいいや、と、いまだに枯れ草や生ごみを積んどくだけの放任堆肥を主たるラインナップにしている状況です。(堆肥の過去記事はこちら)

かつてはEM菌を培養して、2~3月のうちから外でEM米ぬか肥料を作った時もありました。

うまく発酵がすすんだ時の、ぷーん、とチーズのようなたまらなく良い香りにびっくりしたものです。

しかし、ネズミにしょっちゅう荒らされてしまうのと、大量にぬかを仕入れるコストなどで長続きしませんでした。

品目だけはけっこう作るようになって、そこそこ畑のサイクルも安定してきた今、堆肥の自給にも力を入れなきゃな、と思い始めたのが今年です。

納豆菌で、堆肥が作れるらしい!

自給というとたいそうな言い方ですが、あるものを使って(これ、オヤジんとこでは大事!)一定のクオリティの野菜を作っていこうと考えるなら、やっぱり肥料も工夫していこう、と思います。

先日、EM肥料の作り方を教わった師匠に会っていろいろ話を聞きました。

その時聞いたのですが、なんと巷では納豆菌堆肥が流行っていて、師匠もいまはそちらにシフトしているんだそうです!

なんと市販の納豆を使ってできる、というのです。

安価に身の回りのものでできる、ということでオヤジの食指が動きだしました。

さっそく動き出したオヤジです。

師匠にも聞き、ネットでもいろいろ作り方を調べてみました。

納豆菌に限らず、堆肥の作り方は百人百様です。

そりゃそうです。

みんな住んでいる地域も違うので、気候や環境、入手できる材料の種類に応じてそれぞれのやり方があるのは当然でしょう。

ということは、オヤジの堆肥は、オヤジの与えられた状況で、オヤジのエヴィデンス(検証結果)を繰り返して作っていこう、ということで、まずはやってみました。

さあ、納豆の登場です!

こういう、普通の、スーパーに売っている市販の納豆を使います。

納豆菌は熱に強く、また他の菌に負けない生命力があるらしいです。

納豆の表面についているセロファンについている菌だけでできる、という人もいますが、今回は納豆まるごと使いました。

100回ほどひたすらかきまぜて、菌を活性化します。

ぬるめのお水を足し、よく混ぜてなじませます。

もらいもの(ここがミソ!)の米ぬかに納豆水を混ぜます。

よく混ぜ込んで・・・

水かげんが大事です。

水分が多すぎると、腐敗してしまいます。

ヌカをぎゅっと握って・・・

ダンゴができるくらいの水加減・・・

そして、つついて、このように簡単に崩れるくらい、これが発酵しやすい目安です。

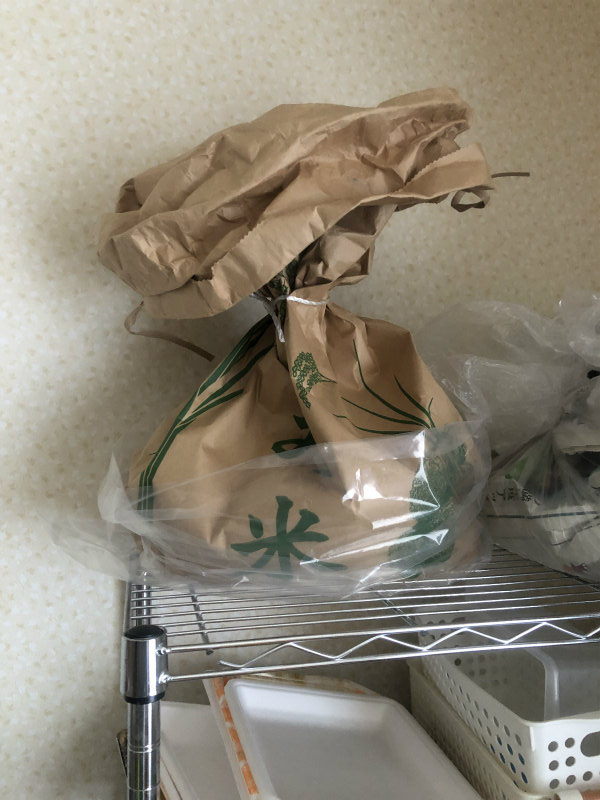

納豆菌は好気性で、密閉を嫌います。

紙袋を使っている人が多いようなので、最初はそれに倣って、米袋に入れてみました。

しかし穴が開いたら、と考え、下にビニール袋を敷いて保管しました。

毎朝、底からかき混ぜて、空気を入れて菌を活性化させます。

ヌカなので、お肌に優しそうですね。

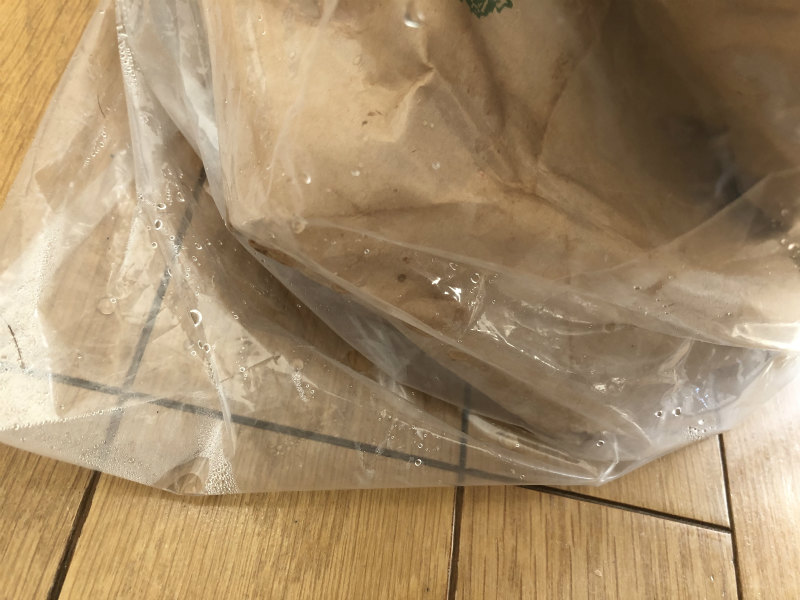

数日たつと、袋が温かくなってきました。

袋が湿って、汗をかいています。

袋が湿りがちで、かき混ぜているうちに破れてしまったので、ビニール袋に移し、口を開けて保存することにしました。

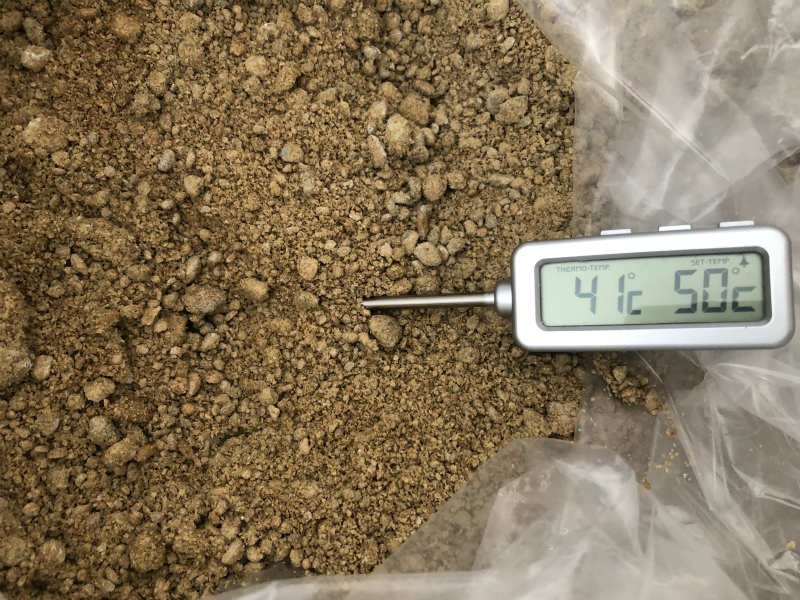

温度計の左側の数字が現在の温度です。

41℃!温かいです!

毎朝かき混ぜるのが楽しくなってきました。

袋の底の方は、白くなっています。

菌が活発なのでしょうか?

EM菌堆肥を作っていた時も、発酵時は白カビが発生していたのを思い出しました。

発酵が進むと温度が上がり、水分も抜けてきます。

水を足しながら様子を見ていましたが、水分が落ちると発酵はおさまり、水を足すとまた温度が上がって発酵が始まるようです。

とりあえず途中から水足しをやめて、自然に発酵がおさまるのを待ちました。

米ぬかをスターターに、堆肥を作ります!

始めてから3週間経ちました。

発酵の落ち着いた米ぬかをスターターとして、堆肥を作ることにしました。

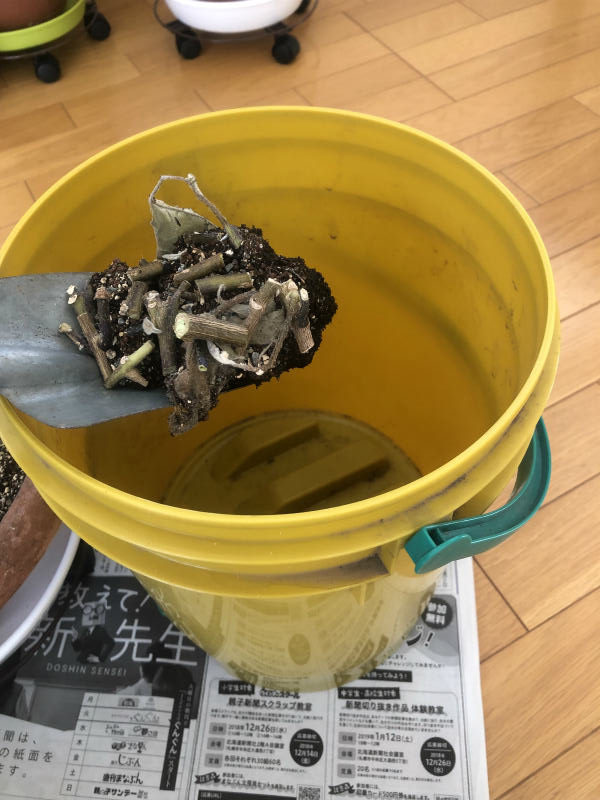

ナスの枝のくずや、余った土をポリ容器に入れます。

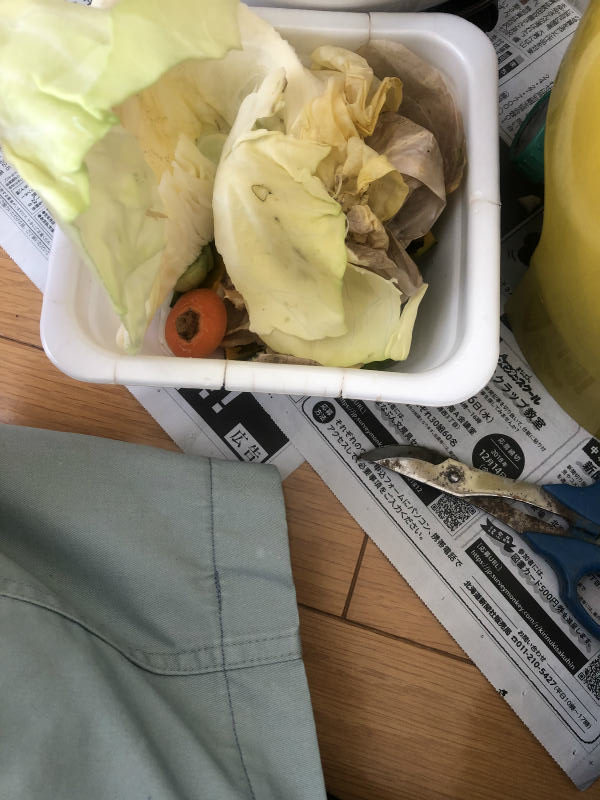

そして、料理で出た野菜くずを使います!

細かく切って、混ぜ込みます。

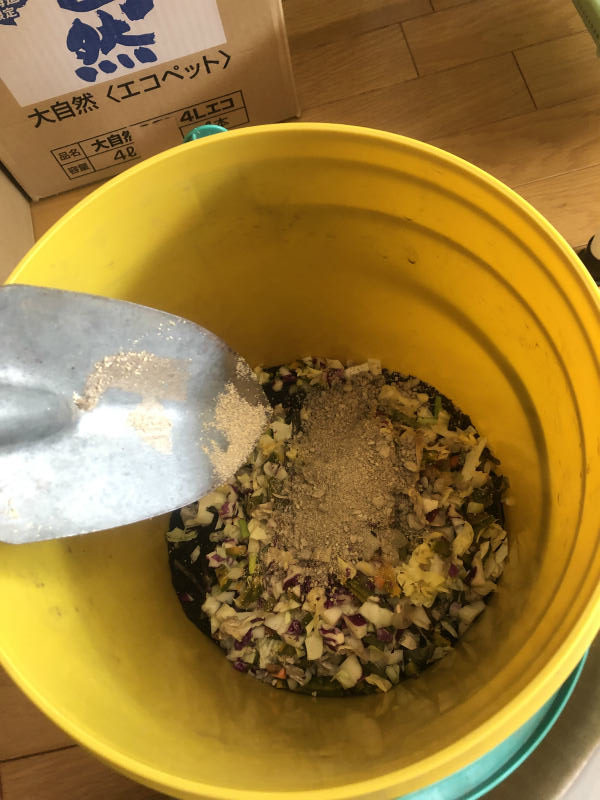

そこに、スターターの米ぬかを入れ、よく混ぜ込みます。

臭いが気になるところです。

ドリップに使ったコーヒーの粉が消臭効果があるらしいので、試しに混ぜてみました。

コーヒーの香りが強いので、中和されて嫌な臭いが打ち消されている気がします。

これはいい!

翌日から、また温かくなってきました。

発酵が始まったようです。

発見したのですが、上の写真のように、ふたを閉めて振れば、かき混ぜたのと同じ効果になります。

生ごみを時々足し、乾いてきたら水を足し、臭いに気を配り、様子を見ています。

なんだかペットを飼って面倒を見ているみたいですね!

基本的には、上の写真の状態で、室内で保管しています。

良い臭いで熟成が進んでくれるといいな。

納豆菌堆肥は、3月のハウス内の畝で、デビューすることになりそうです。