オヤジん家は、お米は玄米を食べています。気がつけば主食を玄米にして、もうずいぶん経ちます。

オヤジん家は、お米は玄米を食べています。気がつけば主食を玄米にして、もうずいぶん経ちます。

たしか、オヤジが独身だった学生時代です。当時好きだったシンガーソングライターの大貫妙子さんが無農薬玄米を食べていると知って、真似して食べてみたのが最初だったと思います。

「白米は、お米のいちばん栄養のある部分(胚芽など)を取ってしまったもの。ついている状態で食べるのが自然で、体にいい」という彼女の言葉を、そのとおりだなあと思って、食べはじめたのを覚えています。

最初は好きな人が実践してるから、という理由で始めたのが、おいしいし体調に良いからと続けてうん十年になります。結婚して家族ができてからも、家では一緒に玄米ご飯、毎日のお弁当にも玄米ご飯を詰めて持っていきます。

畳一枚の広さですが、毎年自分で田んぼを作っています。雑草だらけですが、何も加えなくても、お米は育ちます。

畳一枚の広さですが、毎年自分で田んぼを作っています。雑草だらけですが、何も加えなくても、お米は育ちます。

オヤジはもともと体が丈夫ではなかったので、食べ物はできる範囲で体に良いものを、と気にかけているうち、玄米菜食を推奨する「マクロビオティック」という考え方があると知りました。

これが、移住して今の生活を目指すひとつの指標になった、と思っています。

マクロビオティックって何だろう?

マクロビオティックは、フランス語で、macrobiotique、と書きます。

MACRO + BIO + TIQUE

マクロ(大きい・長い)+ ビオ(生命)+ ティック(術・学)

マクロビオティックは

「長く思いっきり生きるための理論と方法」

そして「大きな視野で生命(いのち)を見ること」

(出典:「マクロビオティック・ガイドブック」新泉社)

この言葉は古くギリシャ哲学の時代と言われています。食をコントロールすることで長寿と明晰な思考が保てる、という考え方があり、実践されていたといわれています。

欧米の著名人が取り入れていること、また、「マクロビダイエット」などから認知度は高まっていますが、現代に広めたのは日本人の「桜沢如一」(さくらざわ ゆきかず)(1893~1966)という人です。

彼はフランスで活動を始め、日本の食養法と中国の「陰陽」の2元論を結び付けて、きわめてわかりやすく説き、自らその方法論の実践と普及に努めました。

健康法としてだけでなく、思想や学問としての一面もあるのでここでは語りつくせません。興味がある方はぜひぜひ、ネットで情報があふれていますので、調べてみてください。

ですが、その骨子はいくつかのキーワードに集約されると思います。

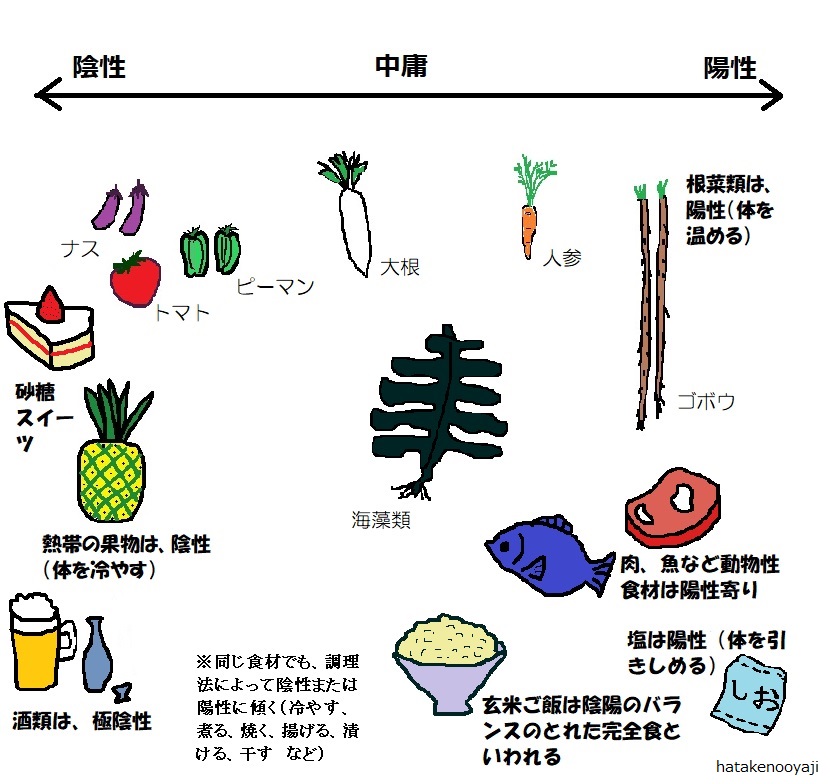

① 陰と陽のバランス

よく陰陽の説明に出てくる、陰陽太極図。シンボリックで、とっつきづらいかな? 陰陽はあくまで相対的な概念で、絶対的な陰、絶対的な陽は存在しない。

陰陽はあくまで相対的な概念で、絶対的な陰、絶対的な陽は存在しない。

また、すべてのものは一定ではなく、陰と陽の間を揺れ動き、常に変化している。

健康な生活においては、陰陽のどちらかに極端に偏らず、中庸に近いバランスを保つことが最適とされています。

【陽】より求心的な、収縮的な、下降的な、より動的な、より熱い

↑ ↓

【陰】より遠心的な、拡散的な、上昇的な、より静的な、より冷たい

陰陽の概念は、環境や作物、調理法にもあてはめられます。

《食べ物の陰陽の目安》

※ 大ざっぱなものです。くわしくは関連のサイトをご参照ください)

寒い地域(季節)でよく育つものは陽性(体をより温める)で、暑い地域(季節)でよく育つものは陰性(体をより冷やす)。

なので、心身の健康を保つには、陰陽のバランスを考慮した食事が望ましい。熱帯の果物や野菜を寒い地域で食すのは体を必要以上に冷やすので、注意すべき。

また、陰性の食材も、日に干したり、熱や圧力を加えることで、調理しない生のものより陽性になる。

② 身土不二(しんどふじ)~土地でとれたものをいただこう~

身体(身)と住んでいる処(土)は切り離すことはできない(不二)、という意味です。

転じて、食に関して言えば、その土地で採れたものをその時期に食べることが望ましい、ということです。

現在では物流と保存技術が進み、南国のフルーツが北海道でも普通に買って食べられるようになっています。

トマトやナス、キュウリなど、夏の作物も、九州・四国産のハウス栽培ものがこの時期でも北海道のスーパーでごく当たり前に買えます。

食卓の彩り、ならば結構ですが、これがメインになると身体を冷やしすぎて、病気の一因を作ってしまうことになります。

③ 一物全体(いちぶつぜんたい)~まるごといただこう!~

食材の命を、まるごと頂くのが好ましい、という考え方です。

大根でいえば、皮もそのままか、調理に加え、葉っぱも加えることでその食材のすべての栄養分が採れる。

魚でも、小さなものは丸ごと食べるのが良い(煮干しなどまさに)。

穀物はなるべく精白しないもの。主食には、白米でなく玄米を是とします。

玄米は、生きています。市販の玄米を水に浸せば、このように芽が出てきます。命の種継ぎができるのです。白米からは、芽は出ません。

玄米は、生きています。市販の玄米を水に浸せば、このように芽が出てきます。命の種継ぎができるのです。白米からは、芽は出ません。

陰と陽、身土不二、何やらとっつきにくい言葉ですが、世の中のいろいろな事象にあてはめていけば、非常に明解で納得するところの多い考え方です。

桜沢如一の生きた時代に比較して、科学技術の発達や生活様式の多様化した現在では、解釈のむずかしいところもありますが、できる範囲で取り入れて、無理のない形で自分なりに実践してみることが、理解の早道だと思います。

要するに、おおざっぱな言い方をすれば、「昔の人の食事が身体によいのだ」、とも言えると思います。

そして突き詰めていけば、マクロビオティックへの志向は、食べ物だけでなく、環境に目を向けるきっかけともなります。

・命をまるごといただく、ためには、農薬や除草剤を使わない土地で栽培すること。

・調味料(塩・味噌・しょうゆなど)も添加物や保存料の入ったものでなく、本来の製法で作られたものを使う。

・輸送コストと環境に負荷をかける大規模畜産の外国輸入肉より、地元産の卵や肉製品を控えめに摂る。

・・・など、食を考えることは、わたしたちの生きる環境を整えるすべての事柄につながってくると思います。

マクロビオティックの考え方を広める団体や、自然食品のお店も全国にたくさんあります。

興味があればぜひ検索してみてください。

参考文献:「マクロビオティック・ガイドブック 体と心をはぐくむ食養法」(日本CI協会・正食協会 共編) 新泉社

稲の花。稲は自家受粉で、午前中の短い時間しか開花しないそうです。

稲の花。稲は自家受粉で、午前中の短い時間しか開花しないそうです。

自分なりに取り入れていくのがベスト!

オヤジはマクロビオティックの厳格な実践者ではありません。

マクロビオティックがあまりおすすめしていない、お酒も飲みます。お肉も好きです。スイーツも大好きです。たまにカップラーメンも食べます。

薬や現代医学に頼ることも多々あります。忙しさを助ける道具として、電子レンジなどの文明の利器も使っています。

もっとも、世の中の大多数のひとにとっても、それらは捨てがたく否定しきれないものだと思います。

ただ、ひとつの指標として、マクロビオティックと出会えたことは良かったな、と思っています。

マクロビオティックを知るには、できる形で、まず自分なりに取り入れてやってみることだ、と思います。

実践し、考えることで、健康だけでなく、自分を取り巻くすべての物事に対して、まっすぐ取り組むきっかけになるのでは、と思います。

追記:

マクロビオティックの存在を知ってもう20年経ちます。自分なりに実際の食生活の参考にさせていただいていますが、良さを知っていただきたく、個人のブログで拙いながら紹介させて戴きました。

興味を持たれた方は、専門のサイトで最新の情報にぜひ触れて、参考にしてみてください。誤りがございましたら、どうかご指摘ください。